DSP FMラジオの製作(Si4831使用) 初回2021.06.09 更新 2025.04.12

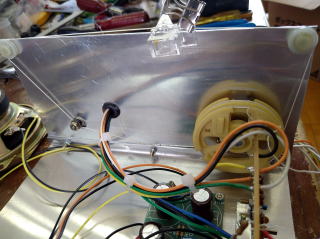

ジャンクのFMチューナーをヤフオクで入手。ダイヤルの部品を外して使った。試作1号機。

なんとなく動きますが、機構の工作要所を理解。

ダイヤル糸掛けが難題。簡単に糸掛けや糸のテンションなどの調整ができるようにしたい。また、機械的な強度をどの部分に持たせなければならないかなど 把握。

また、針の動く長さを プーリーの直径から計算したが 実際に作ってみると 計算とまったく違い 長くなる。多分、糸の太さを計算に考慮しなかったのが原因かな?

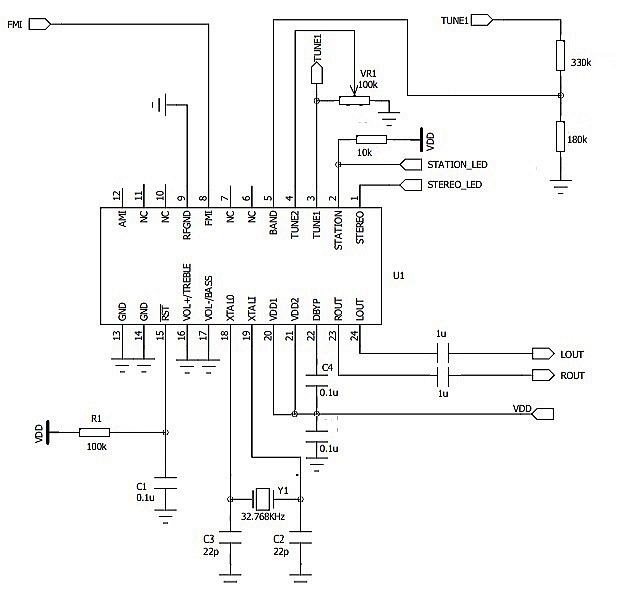

音量調節やトーンコントロール、電源投入時の初期音量の設定

今回は 外部のVRを使うので、音量調節機能は 使わなかった。

STATIONを 10kΩで プルアップすることで VOLモードとなり VOL+ と VOLー を GNDにすることで 初期音量を最大にできる。

初期音量を 低めにすることもできる。(データシートを参照願いたい)

トーンコントロール機能

STATIONの10kΩをつけないと トーンコントロールモードになる。(と 書いてある。)

チューニングについて

チューニングに データシートでは50kΩ (私の回路図では 100kΩ) の BカーブVRを使う。

VRの回転角に対して受信周波数がリニアに変化する。つまり 受信周波数が等間隔になる。これは ありがたい。

そのほかいろいろ

電源投入時のポップノイズキャンセルの方法など データシートにいろいろ書かれています。

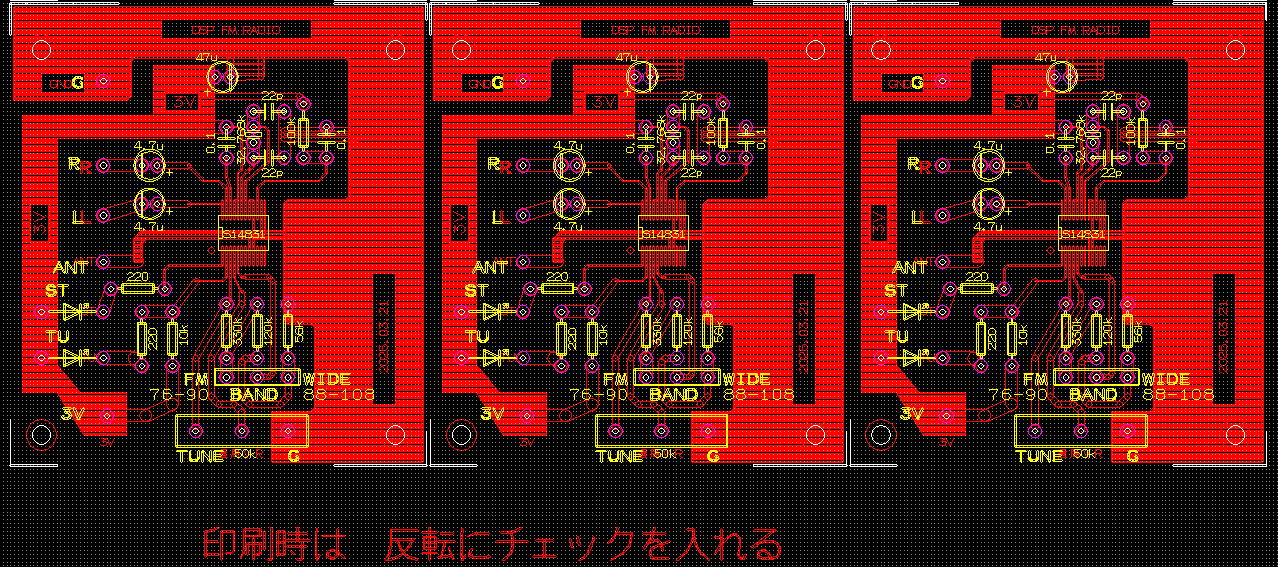

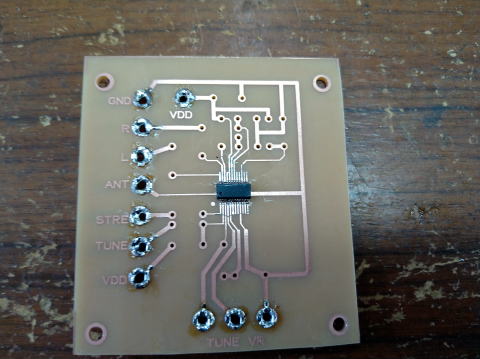

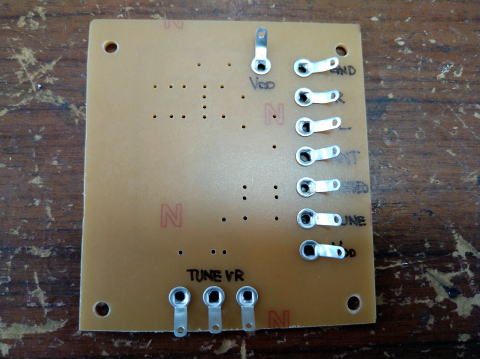

プリント基板を作っている様子。GNDパターンをもっと広くしたりすれば良かった。

ソフトは PCBEです。漢字フォントも出せる。

DSPラジオなので 無調整。感度もそこそこかと。

このあと どう仕上げるかですね

でも なんだか味気ない気がするのは私だけでしょうか........

今回 ちょっとしたことで FMラジオを製作することになった。

DSPラジオ用のIC Si4831 を使うことになりました。DIPへの変換基板で 手頃のものが見当たらず、面倒なので 基板ごと作ることにしました。

もちろん 基板を作る前に 動作テストはしています。

今回の 方針

1.FM専用でよい。

2 このICに用意されている 音量調整や 音質調整は 使わない

ということになりました。

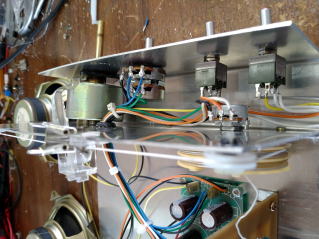

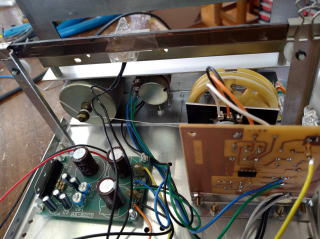

1号機の失敗箇所を改善した。手持ちのアルミ板を利用。糸掛けは簡単にできるようにした。(写真3枚目)

ここから ダイヤル目盛り部分を仕上げて、木製ケースを作ってスピーカユニットを左右につけようかと計画。

周波数指針が横に動く(昔のFMチューナーみたいなイメージ)ラジオにしようと思います。

試作1号機(失敗)

2号機の工作をした。

この資料を見ると、VRの回転角度は 300度であることがわかります。

今回入手したプーリーのダイヤル糸がかかる部分の直径は 53 mmですので

円周は 53 mm × π = 167mm

VRの回転角度は 300度ですので 回転率?は 300/360=0.833

ダイヤル糸の移動量は プーリーの直径 × 回転率 なので

167 mm × 0.833 = 139 mm

ということになります。

昔ながらの ダイヤルスケールを指針が横に移動するような機構を作りたい。

そこで、選局に使うVRについて調べてみた。

どんな ケースにいれようかな。

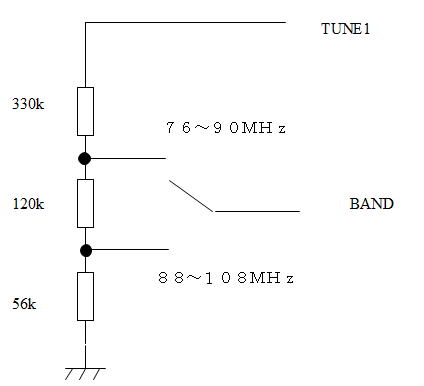

データシートと抵抗値が少々異なるが E24系列から抵抗を選んだ。

これでも 問題なさそう。(と思う)

受信範囲ですが、可変抵抗で チューニングします。 ピッタリこの周波数範囲になる。

SSGで受信を試したが、VRを左いっぱいで 76.0MHzが受信でき、

右いっぱいで90..0MHzが受信できる。すこし遊びがあるかと思ったが ピッタリだった。

パターンを 少々変更してみた。

ここで 自己メモ (2025年3月21日 更新)

・ワイドFMに対応させる。AMモードは 事実上 つけなくても ほぼok。 AMのNHKが 聞けない や 高速道路の路側帯ラジオ1620kHzが聞けないが .........

標準で 日本BAND + WIDE FM は できないので、

日本バンド 76〜90MHz と USバンド 88〜108MHz を スイッチで切り替えられるようにした。ディ・エンファシスは 日本は 50μs を使ってるので こちらを選択。

このあとは CR類をはんだ付けして動作テストして終了!

ラジオなのにLが無い。考えてることが古いんですね。

エッチング後、各端子は、ハトメラグを取り付け、ICを半田付けしました。

フラットパッケージICの半田付けも なんとなく慣れてきたかな?