1-3 シャーシ

ケースに付属のシャーシを使いますが、思った以上に実装スペースが狭い印象です。

プリ用の電源トランス、、整流管や平滑コンデンサを入れ、直流点火のヒーター用の平滑コンデンサを入れると、ほぼ半分のスペースを使います。

残り半分で プリアンプの回路を入れます。

アウトレットコンセントの連動リレーや レベルメーターの電源回路をどこに実装するかは、後日検討とします。

また 付属の部品でシャーシパネルをつけると ケース底面から10mmなので 30mm程度に変更するつもりです。

使用した電源トランスは、以前製作したプリアンプから取り外したものを再利用。30年前に製作したものなので、どんなトランスを使ったかまったく記憶がなかったのですが

フタを開けてみたら TANGOのEV-3Sが出てきた。製作したのは平成4年ですので、まだTANGOも、元の会社だった時代ですよね。

立派なトランスが出てきたので、ちょっとはマジメに作ったんだね なんて思いました。いま、買ったらこのトランス いくらするんでしょうか。ブランドにこだわらなければ、もっと安価だと思うんですが。

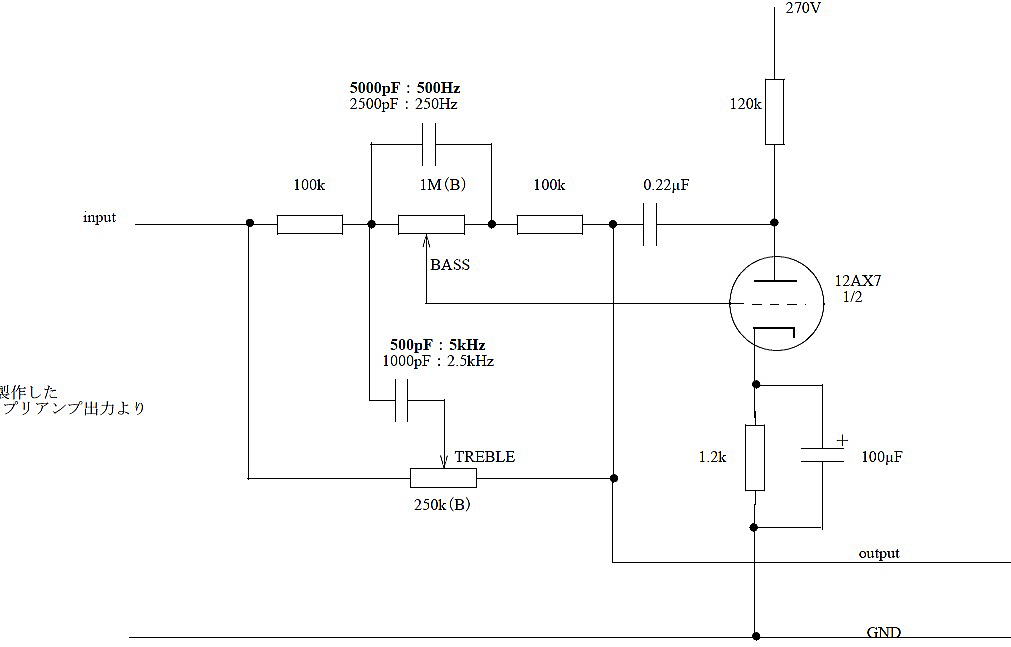

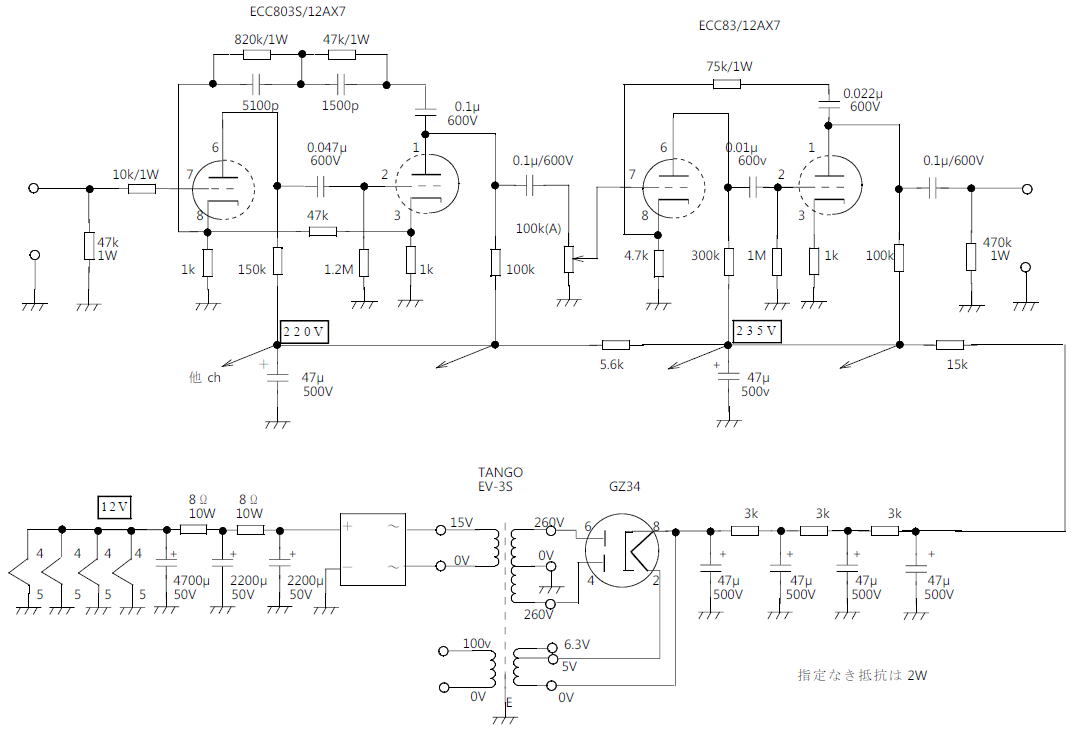

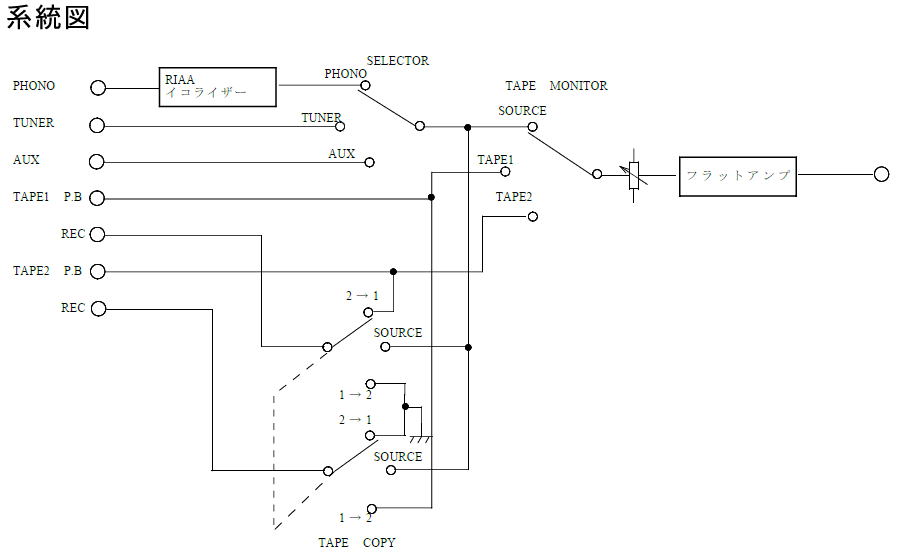

ところで、回路ですが いまのところ このような予定です。回路図は むか~しの「無線と実験」から引用して 一部変更しています。

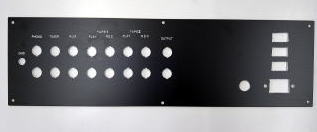

製作したサブパネルですが、アルミの板の厚さが3ミリ(と思う)で 折り曲げ加工ができなかった。(持ってる折り曲げ機では曲がらないし、横幅が大きくて対応できなかった。

対策として、アルミのLアングルを使って、ケース本体にねじ止めを予定しています。

これで 正面パネルは 完成です。(昭和感満点! むか~し むか~し こういうプリアンプに憧れた。令和の時代になって実現。これが自作のいいとこ?)

続いて、リアパネル製作に入ります。

1-2 リアパネル

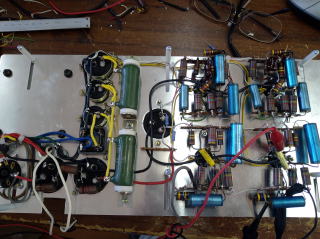

こんな回路で製作した。LUXKITのパクリです。

回路図で 電源電圧 270Vと書きましたが、製作したプリアンプの 235Vへ接続しました。

この回路だと、VRの中点で、ほぼほぼフラットの周波数特性になるそうです。測定してみたら、確かにそうなってます。センタークリック付きで2連のBカーブのVRなんて個人では入手できません。

センタークリックはあきらめです。

コントロールつまみはここ

組み込んだトーンコントロールユニット

4 完成した

5.製作を終えて

製作期間 プリアンプを作り直そう!と考えてから 完成まで およそ3か月でした。まあ ずっとやってたわけではありませんが。

元のプリアンプに決定的な不満があったわけではないですが、元のアンプは電源部とアンプ部を分離して製作していました

使っていたケースが奥行きがあり ラック収納にちょっとだけ不便をしていました。

ヤフオクで手に入れた FM-AMチューナーをワイドFM対応にしてウッドケースにいれてみたり、ホームページでは紹介しませんでしたが テレビラックを 作ったりと

工作を昨年秋からやった流れでプリアンプも.....ということです。

今回は、卓上フライス盤での金属加工を教えていただいたりと 楽しめました。

このようなものになりました。

音質は? これは、個人の音の好みなど 意見の分かれるところなので 触れないことにします。

気が向いたら、ひずみ率やら周波数特性などデータをとってみようかな?

でも 音楽を聞くのは測定器じゃないので........

これで しばらく使ってみます。

上カバーの整流管上部に 放熱用の穴を設けようかと考えています。

スイッチの穴は卓上フライス盤、メーターの穴は油圧パンチで加工。

加工後、レタリングで文字入れ。

最後に レタリング固定剤を吹き付けますが、昔であればSunhayatoから専用の

スプレーが出ていましたが今はありませんので私はホームセンターで

水性スプレー塗料で「マットクリヤー」を使いました。

ケースの底面に出るビスの頭や平ワッシャーは、ケースと同じ 黒(艶消し)で塗装してみた。

ビスを段ボールにさしてスプレー塗料で塗装しました。

リアパネルは、RCAジャック ( 入力 3系統 ・ PHONO用 GND 1系統 ・ テープ 2系統 ・ プリ出力 1系統 )

ACインレット

ACアウトレット(連動にしようかな?)3系統

それから FUSEホルダ

を予定しています。

ACインレット以外は 現用中のアンプから外して使います。(経費節約)

ACインレットは 現在はメタルコネクタを使ってますが、今回は 3極のよく見るタイプにしようと思います。(汎用性重視)

0 部品集め

もう だいぶ前(平成4年ころ?)に製作した 「管球式ステレオプリアンプ」を リニューアルすることにしました。

いざ 部品集めを始めて見ると 時代の移り変わりを感じました。

ケースを何にするか ということで調べると ケースメーカーが 自作オーディオファン向けの製品の廃版が目につきました。

・リードに昔あったような記憶があったのですが 見当たらない。

・鈴蘭堂は 閉店した。(これは 知っていました)

・アイデアルブランドの 摂津金属 も 廃版

・タカチ も 気に入ったものは 廃版

次に、スイッチ類を探すも 気に入ったようなものは 見当たらない。

ということで 時代の変化を実感しながらの 部品集め となった。

まず ケースを決めようということで いろいろ検討して 摂津金属(アイデアル)のオンラインショップに 廃版になったが 在庫限りで 50%OFF になっているケースを使うことにした。

このケースは 色が「黒」 です。パネルに 昔は サンハヤトのインスタントレタリングをつかって 文字を入れていましたが これもすでにない。

「黒」であれば 手持ちがあるんですが ケースが黒では 使えない。

なんとなく webで検索したら 別の会社から 当時とまったく同じインスタントレタリング(レタリングシート という名前)が 黒 と 白 で 復活している情報をみつけました。

しかも 型番まで同じ。

これが ケースを決める切り札になった。

つづいて スイッチに何を使おうか。

たまたま ジャンクのFMチューナが 手元にあり、これに使われているスイッチが ピッタリかということで スイッチを チューナーから取り出し 接点の構成を調べてみたところ、ピッタリ。

ジャンクチューナーから 電源スイッチ と 入力切り替えに使うスイッチを取り出しました。

あと テープモニターの切り替えスイッチと テープコピーの切り替えに 先ほどと同じスイッチがほしいところです。

ちょうど ヤフオクで 1台。近所のハードオフで1台を入手できました。これでスイッチは 揃いました。

次は、レベルメーターをつけようとおもいます。機能的にはどうでもよいところですが カッコイイ!(と 製作者は思っているから。自己満足)

レベルメーターは、数年前(5年くらい?)に手に入れた 東洋無線製のピークメーターで 新品で手に入れたものです。このメーターの存在を知ったのは 1975年。

電波新聞社刊 「ラジオの製作」誌上で製作記事を見た。当時 かっこいいなあ なんて思ったもんです。当HPでも紹介しました。いままで 温めていたんです。

CDレコーダ(上)とともに 視聴中の 本機(下)

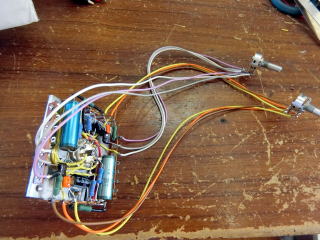

AF-OSCとオシロを使って 動作テストをしたら それなりに動いてるみたいなので プリアンプに組み込んでみます。 令和7年11月29日

6.トーンコントロールを増設しようかな

近頃 自分の耳の周波数特性が悪くなりました。これを補正したくなり トーンコントロールを増設しようと思います。

12AX7 1球で 両チャンネル分ができそうなので 試作してみます。

よければ 本機に移植しようと思います。

作業が進みましたら 更新します。 令和7年11月21日

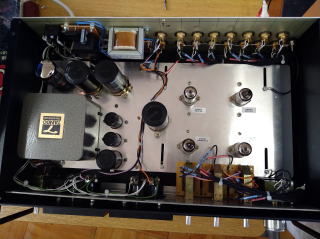

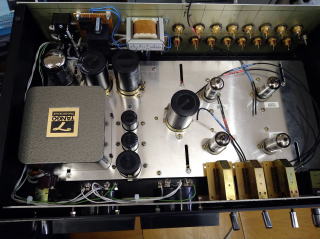

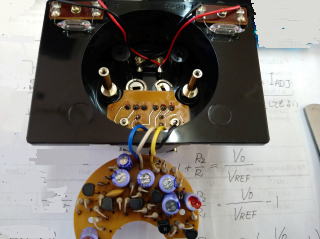

ヒーター用平滑コンデンサ

ここまでの状態です。

この佇まい。気に入ってます。

メータ用の電源トランス と

トランスの下に見えるのが メーター駆動電源基板

DC24Vをつくってます。

左に見えるのが、ACサービスコンセントの連動リレー

AC駆動のリレーを買えばもっと簡単にすんだのに。

DC5V用が手元にあったので使ったのでかえって面倒。

電源部部分のアップです。

ケミコンは 安心の「ニチコン」製

近年 「ニチコン」製の電解コンデンサの ニセモノ が出回ってます。注意!

そういえば トランジスタなども 外形が類似しているものを 型番を印刷しなおして売ってるようです。

出所がわからない 怪しい 値段が安価 など 手を出さないほうがよいようです。

3-1 TOYO TYPE67 ピークレベルメーターが故障していた

配線作業を開始し、AC100Vまわりや 直流点火ヒーター、+B回路、レベルメータの電源回路 などを済ませた段階でテストを実施。

ここで、過去に入手した TOYO TYPE67 ピークレベルメータに不具合があることが発覚。

レベルメータに電源を供給すると レベルメータが 一瞬振り切れた後、左端に指針が戻るのが正しい(と思う)のですが、指針が振り切ったまま戻らない状況です。

新品未使用とのことで 箱入りで入手したんですが 2台とも故障していました。

なんとか 修理しなければなりません。

このメータは 内部に対数圧縮回路などの駆動回路が内蔵されているものです。

TOYO TYPE67 の修理

入手したメーター

箱入り 新品 とのことですが 故障していた

製造から およそ50年。仕方ないですね。

そういえば 過去に こちらのページ を見た海外の方から問い合わせがあったことを思い出しました。

たぶん同じ故障だったのでしょう。

このメータが 雑誌の広告に掲載されていた。

1975年 電波新聞社刊 「ラジオの製作」 掲載の広告ページより

ピークレベルメータ 修理完了

これで 動作試験をしたところ、無事修理完了のようです。

3-2 これで やっと アンプ本体の配線作業に戻れます。

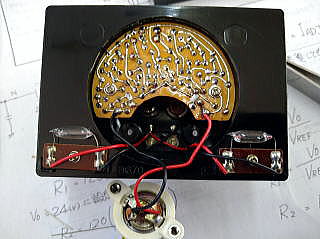

ねじ2本を外すと駆動回路基板が出てきます。

奥に見える半固定抵抗のついている基板も外したほうが

作業性がよいと思います。

駆動基板の電解コンデンサをすべて交換します。

47μF 1本 10μF 5本 です。

耐電圧は オリジナルより大きめのものを使いました。

基板に収まればOKと思います。

裏側のねじ2本を外し、

メーターユニットを外します。

ねじ2本をとって、目盛板を取ります。

フロントカバーを外した状態です。

はめ合わせを外すと開きます。

*** ボ ヤ キ ***

ギザギザの抵抗に慣れ親しんだ世代には、なんだか馴染めないです

電解コンデンサも、斜め線が入ってないと........

スイッチの記号も 本当は〇を書かないんだそうです あらららら。

3.ケースへの実装とスイッチ周りの配線

真空管側からの佇まいです。

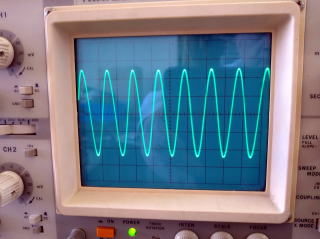

出力波形をオシロで確認。振幅を見ながら 周波数を上げていくと100kまでいい感じか。

RIAAの動作も確認。

配線できました。電源をつなぎ、低周波発振器を接続。

実際に組み立ててみて 変更していくつもり。

2.はんだ付け開始

組み立て中です。

パーツを実装した。RCAジャック 白が黄ばんでいるのは、

30年前に作ったプリアンプから外して再利用したためです。赤もくすんでます。

もったいないですから。

パネルに合わせてみた。

このように製作。早速 スイッチを取り付けて 確認した。

CADで図面を作り、プリントアウト

パネルにテープで貼り、ポンチを打った。

次は、パネル表面に ねじを出したくなかったので スイッチを固定するための サブパネルつくりです。

同様に CADで図面つくりをしてみます。

スイッチを利用した ジャンクチューナ

PIONEER TX-7600を 3台

ハードオフで2台、ヤフオクで1台入手

アイデアルのケース。

ラックマウントタイプです。

やっぱり、昔の製品らしさが漂ってる?

半値なら.....

取り出したスイッチたち

左は 電源スイッチ

写真は スイッチが1個足りない

このスイッチは NOBLE製でした。

現在、このようなレバー式のスイッチを見かけないですね。