純正?マイクを手に入れたので、ダミーロードを接続。いざ送信!。

FURUNO FC-26 漁船用 27MHz SSB トランシーバを アマチュア無線用(28MHz帯)に改造したい

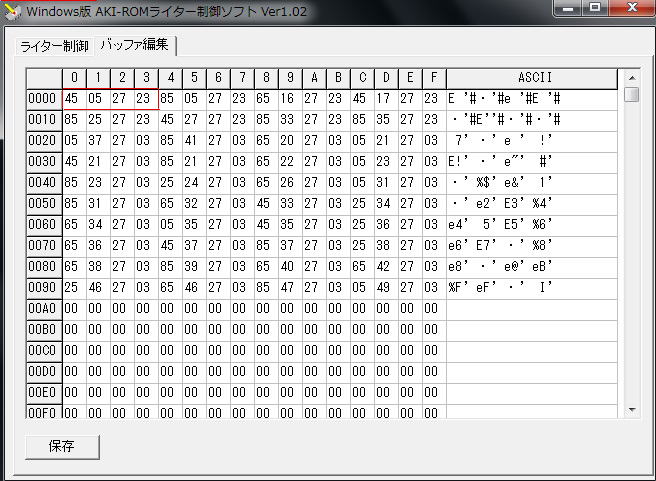

2-4 EPROM(中古の2764)が届いたので データを変更してみます。

Pch を 28.305MHz (Pch って プライオリティチャンネル かな? )

A バンド を 28MHz滞 AMでよく使われる周波数

B バンド を 28MHz滞 SSB

Cバンド(受信専用) 国内 CB無線 の 8チャンネル分 H3E

Dバンド(受信専用) FCC CB無線 40チャンネル分 H3E

Eバンド(受信専用) 未定

で書き込んでみます。

ROMの 0000H からが Aバンドの設定

0100H からが Bバンド

0200H からが Cバンド

0300H からが Dバンド

0400H からが Eバンド

0500H からが Pch

って具合です。(と 思います)

OMさんの実験情報では、28.3MHzは大丈夫だけど 28.5MHzあたりは VCOのロックが不安定とのこと。VCO調整しないと いけないか?さてどうなるか。

ただいま、ROMの書き込みでエラーが発生。作業が停滞中。→ 解決

同じような番地まで書き込んでエラーとなり書き込みが停止してしいます。

EPROMが原因なのか ライターがトラブルなのか.......................

原因を調査中です

原因が判明。〇フオクで入手したEPROMが 不良のようです。

別に購入したEPROMで試したところ 問題なく書き込めました。

ROM WRITERも 書き込み電圧が(Vpp)が 21Vの EPROMに書き込めるよう

電圧の切り替えスイッチも 増設しました。

本機のフロントパネルを掃除したい場合 ボリュームや ダイヤルのノブを外さなければなりません。

ノブにイモネジがついているものは 緩めれば ノブを外すことができますが、イモネジがついていないノブがあります。

メーターの切り替えスイッチと チャンネルノブです。

これは 引き抜こうと引っ張るとスイッチを破壊してしまいますので注意してください。

ノブの先端(というのかな?)を マイナスドライバなどで そっとコジルと ねじがでてきます。写真を参考にしてください。

私の場合は、イモネジを緩めても 簡単には抜けないものがあり苦労しました。

潮風で? ノブの金属部分や ボリュームの軸が錆びて 抜けなくなっているものがありました。

こうなったら あきらめるか 壊す覚悟で 抜くかしか ないです。

運良く抜ければいいのですが 私は ボリュームを1つ壊してしまいました。

本機に使われてるボリュームは 小型のもので 私は このサイズを初めてみました。

一般的なボリュームに付け替えることはできますが 少し加工が必要なようです。

また ボリュームへの配線の引き回しがきつくなるので 注意が必要になるみたいです。

線がじゃまになり基板が収まらなくなります。

可変抵抗の大きさが違うのがわかるでしょうか。

左がオリジナル 右が 一般的なもの。

軸の長さが違うので 合うように切る。

また 回転防止用の突起の位置が違うので シャーシに穴をあけるか 突起そのものを 切ってしますか

0.はじめに

今回は 古野電気製 漁船に搭載されていた 27MHz帯 SSB 25Wのトランシーバで チャンネルは プリセットされているものです。

この無線機のプリセットを変更して 28MHz帯(可能なら24MHz帯もおもしろそう)のアマチュア無線にQSYさせてみようというものです。各局が使っていない 自分だけ?の特別なRIGで

QSOしたら楽しそうではありませんか? 私たちは アマチュア無線技士 なので。(自己満足)

※電波法施工規則において「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」

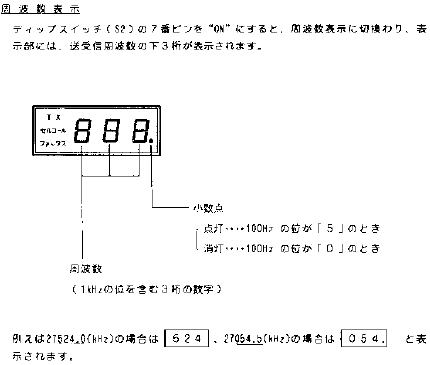

VCOユニットを無線機に戻して テスターでVCO電圧を測定した

初期状態では 28.5MHzは ロックはしますが 心配な感じです。

そこで VCOのコイルを左に回してコアが少しで出るようにまわして 28.305MHzで 7.0Vになるように調整した。

詳しくは書きませんが コアの調整は 専用のドライバを使うことはいうまでもありませんね。その結果を 上に示す。

これで たぶん PLLはLOCKするだろうと考えました。シールドケースをつけると少々変わるかもしれません。

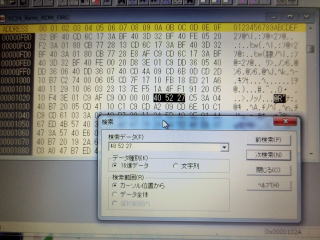

ROMのアドレス 102A から 102C に 40 52 27 があります。アドレスは ROMのバージョンにより違うかもしれませんので

バイナリーエディタなどの検索機能で 探してください。ここを、書き換えたい周波数 にする。

今回は、28MHzのAM メインチャンネル?である 28.305MHz にしたいので 50 30 28 として 新規のROMに書き込みました。

次に、周波数ROMも 書き換える

ファームウエアのROMを 書き換えた(変更した)ので ROMのチェックサムが 合わなくなり ROMチェックをかけると

無線機が エラーコード 「1」 を出すことになりますが チェックサムを 計算して 書き換えれば 解決するそうですが

ここは 気にしないことにしました。

情報を頂いた OMさん 感謝申し上げます。

3.送信のテストをします

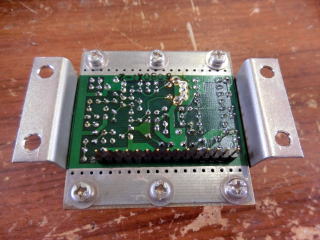

これがVCOLユニット

底面から見た様子

アルミのシールドカバーを外した状態。

Lがありますね。

この調整をするために、周波数ROMを PLL調整用に変更しようとしたところで またまた ROM WRITER が ご機嫌を損ねました。

30年前に組み立てたキットということや、当時の秋月のキットの基板が 弱いようです。

基板に 背の高いパーツ(3端子レギュレータや パワートランジスタなど)の部分の はんだ部分が パターンと一緒にはがれてしまってます。仕方ないですね。

基板を補修しまして作業に入ります。ROM WRITERの不具合の原因調査で また 2時間ほどを費やす結果となりました。

今日は 暑くて 気持ちが続かないので ROM WRITERが 復活したところで終了します。

TP1

Pchが 周波数を変更できない件

Pch は 初期状態では 27524KHz です。この設定を 他のチャンネルと同様に 変更しようとしました。

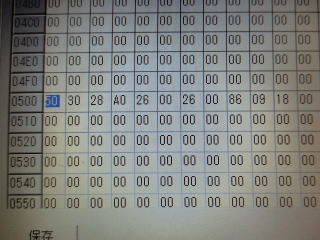

周波数が書き込まれているアドレスは 0500Hから だと想像します。

このアドレスには

0500Hから 40 52 27 A0 26 00 26 00 86 09 18

これを 50 30 28 A0 26 00 26 00 86 09 18

に変更した。(28.305MHz)

そうすると 周波数が設定されない問題が発生。

最初の3バイトを どれか一つでも変更するとこの障害が発生します。

この無線機を改造されたOMさん方のお話通り とてもわかりやすい内容です。

アドレス 0000H からご覧ください。

0000Hからのブロックが Aバンドです。

45 05 27 23 となっていますね。

チャンネル A01 の周波数が 27.0545MHz ということなんです。 わかりやすいですね。

次の 0003H の 23 ですが ここに登場するデータは 23、03、00 の3種類が ROMから読み取れます。

どうやら MODE と 何か のようです。

23 と 03 は J3E(A3J)

00 は H3E(A3H)のようです。ROMに A3E あり と書いてあるので A3E かもしれません。

23 と 03 の違いは これから調べてみます。

初回掲載 2025年(令和7年)7月24日

更 新 2025年(令和7年)8月28日

| 周波数 | TP1[V] | TP1[V] |

| MHz | 調整前 | 調整後 |

| 26.965 | 6.0 | 3.8 |

| 27.005 | 6.2 | 3.9 |

| 27.055 | 6.3 | 4.0 |

| 27.105 | 6.4 | 4.1 |

| 27.205 | 6.7 | 4.4 |

| 27.305 | 7.0 | 4.6 |

| 27.405 | 7.3 | 4.8 |

| 28.205 | 10.0 | 6.8 |

| 28.305 | 10.4 | 7.0 |

| 28.405 | 10.8 | 7.4 |

| 28.505 | 11.3 | 7.6 |

| 28.585 | 11.4 | 7.8 |

TP1が VCOのCONTROL電圧 かと 思います。

測定した結果を示します。

ありがとうございます。解決しました。

助言をお願いしたところ 早速8エリアのOMさんから 貴重な情報を頂戴いたしました。情報を元に実験してみました。

Pchの周波数を書き換えるには、ファームウエアのROM と 周波数ROM の 2つを書き換えないと変更ができないそうです。

では ファームウエアのROMを見てみます。

J3Eでマイクに向かって あ~~

J3Eで およそ23Wかな。

H3Eだと 5Wくらい。

送信も問題ないみたいです

(この写真のマイクコネクタは、純正のものではありません。)

使った 終端型電力計 です。

ローカルさんからの頂きものです。

25Wレンジです。

TP2

24V 6Aのスイッチング電源を接続

4.PLLのロック範囲の調整

初期状態のままでは、28.5MHz あたりまで来ると PLLのロックが不安定になります。

そこで、VCOの調整をしてみようと思います。

1.入手時点での状況

動作未確認という状態ですので テストしてみます。

まず、電源コネクタは 昔からよくあるマイクコネクターの 2P版のコネクタです。多分 手持ちがあったような気がするので 探してみます。

電源は 24V 4A以上のものとされています(取説より)。動作未確認なので 汎用の安定化電源で実験し、うまくいきそうなら専用の電源を製作しましょうか。

それから マイクコネクタが一般的ではなく 業務機(海上で使う)なので 立派なコネクタが採用されています。アマチュア無線で多用されている4Pのものにしてしまってもいいのですが

どうするか思案中。

アンテナコネクタは おなじみのM型ですが 無線機の出力インピーダンスが 75Ω です。無線機のトリマコンデンサを調整すれば大丈夫?(本体上カバー部分に調整窓があります。)

では 電源ON!

チャンネルセレクトノブを回しても チャンネル変らずです。 チャンネル表示では Pch 周波数表示では 524 のままです。

点検します。

手に入れた 純正?マイクですが、内部で断線がありました。

調べたら、マイク音声のシールド側が切れてました。シールド側が切れるなんて珍しい?

切れる場所は、マイクの根本か コネクタか コネクタの根本と 相場は決まってるので

この辺りを点検。想像通り コネクタ部分で切れてました。

ケーブルが カールコードではなく ストレートでした。

交換しました

2-2 EPROM アダプターを作る & 書き換えの準備

2.これで オリジナルの状態での動作確認ができたので(送信は後ほど)周波数の変更をしてみる

テストオシレータから信号を入れて 受信動作が確認できました。

2-1 周波数ROMの中身を見てみます。

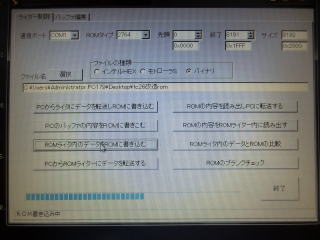

むかーし よくお世話になった 秋月電子のROM WRITER KIT が あります。もう 30年くらい前でしょうかね。

現在 コントロールソフトは Windows用を 作られて、フリーで提供しておられる方がいらっしゃいます。感謝です。

EPROMライターって いまは貴重品ですね。いま 入手しようとすると 結構ハードルが高いようです。市販のライターは、本体だけあれば使えるのかな?ソフトウェアが必要なのかな?

昔むか~し 買った 秋月電子のROMライターを大切にしていて 良かったです。

このライターでROMを読みだしてPC上にデータを転送。編集して書き込むといったことができます。ROMのコピーだけなら PCは いらなかったと記憶しています。

別の 2764という ROMに 周波数を 変更したものを書き込んで 試してみます。そのために もう一つ大切なのが ROMイレイサー ROMの内容を消去するものです。

ROMの窓に紫外線をあてて 消すんです。昔は 殺菌灯用のランプを蛍光灯の器具につけてつかいましたが、いま どこにいったのか不明ですので 紫外線LEDを購入して使いたいと思います。

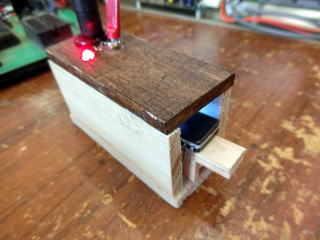

2-3 EPROM イレイサーを作る

EPROMは 書き込まれたデータを 消去(FFh)にしないと ライターで書き込みができない仕組みです。

消去するには EPROMの窓に 紫外線(波長400nm以下だそうです)をあてると 消すことができました。

30年前は 紫外線ランプ(殺菌灯のランプ)を使いましたが 現代なら 紫外線LEDがよさそうです。

紫外線ですから 光を見ないように(散乱光も危険)、箱にでも入れて使ったほうがよさそうです。

(これ重要です。過去に友人が紫外線照射機の試作で大変な目にあいました。)

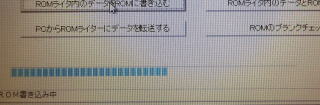

これこれ!

エラーと 表示されず バーが伸びていく。

これが見たかった!

Vpp電圧切り替えのスイッチを増設

書き込み順調!

これが 主たる原因でした。

チャンネルセレクタスイッチ部分の基板のプリントパターンが10本中8本が 導通なしでした。

これでは チャンネルが切り替わらないわけです。

ジャンパーしました。やはり 潮風の影響なんでしょうか?

これで チャンネルが変らないトラブルは解消しました。

「A3Eあり」 と記載があります。

無線機に何回も ROMを抜き差しするので

こんな アダプターを作りました。

丸ピンの28PinICソケットに 秋月のヘッダーピンをはんだ付けして ゼロプレッシャーソケットを はんだ付けして作りました。

即席です。

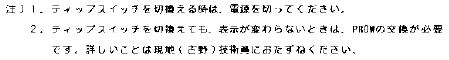

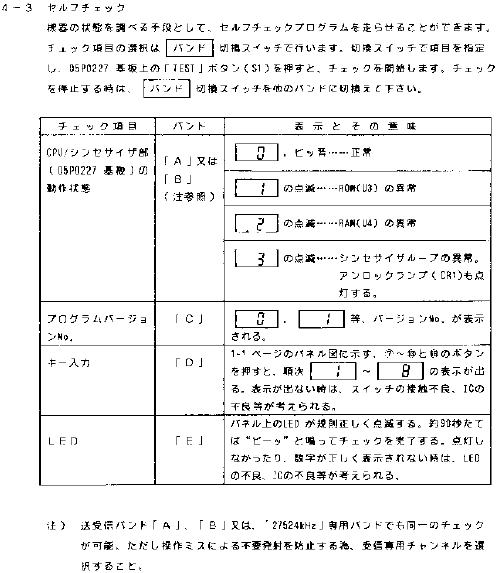

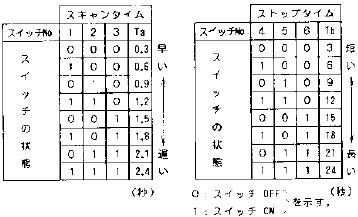

DIP SW 1~3 は スキャンスピード

4~6 は スキャン停止時間

7 は 周波数/チャンネル 表示切り替え

8 は ?

取り扱い説明書に記載があります。

私の FC-26は 「4」 でした。バージョン 4 ってことかな?

ところで チャンネル表示と 周波数表示は この基板のDIPスイッチで切り替えができます。

なんだか 変ですね。

交換します。

パーツに 5.5V 0.1F と記載があります。

パーツ手配しますが チャンネルが変らない件は 解消できず。

セルフチェック(自己診断)機能も用意されてるみたいです。

プログラムROMのバージョンもわかるそうです。

みなさんが書いておられるように プログラムROMのバージョンによっては周波数表示にならないんですかね。

自分のRIGは 周波数表示にできました。

基板裏側に後付けした電解コンデンサもゴムの弁が開いているように見えます。

交換しましたが 問題は解消できず。

バックアップ用の 電気二重層コンデンサ周辺の基板が変色している?