この写真をご覧ください。24MHzにした FC-26 です。下に並んだVRのつまみ 気が付きましたか? メーター切り替えのつまみと同じになってます。

これは 入手段階で、音量 と 感度 の VRが 壊れていて 外部に線が引き出されていたのです。よって つまみもFURUNOのものではなく サトーパーツの市販品になっていました。

さらに 明瞭度のVRも フロントパネルを外す際に壊してしまいました。

そこで ヤフオクで FURUNOの 昔の製品で、同じつまみがついている『安い』製品を探したところ、ロラン受信機をみつけて購入。つまみだけをFC-26に利用したということなんです。

そうそう、バンド切り替えのつまみですが 汚れていたので 洗剤をつけて歯ブラシをつかってゴシゴシと洗ったら、白い線が消えてしまいました。

なんでもやりすぎはダメですね。白のマジックを買ってきて 線を書き込もうと思います。

これで 12mバンド 24MHz化 についての紹介を終了します。(たぶん)

上下のアルミのフタ、スピーカの内蔵、ゴム足、スタンドの追加 などは パネルのレストア で紹介する予定です。24MHzで AMでお相手をいただける局 いるかな?

SSBでQSOして AMに切り替えてもらうとできるかも。

独り言 : 21MHzにも改造できるかなあ。問題は PLLの分周比次第?

8エリアのOMさんに 鮮明なブロックダイアグラムを見せていただきました。(感謝です) PLLの分周比的にはいけそうな気がしてます。

50MHzはダメだと思います。ファイナルのトランジスタ 2SC1763のトランジション周波数が50MHzです。残念。

PLL回路は 1kHzステップなんですが RIG自体は 0.5kHzステップで設定できますね。1/2分周器が入っているので実現できてるみたい。

送受信コイルやVCOが調整範囲に入っていればいいんですが。

次に 周波数の関係かな。SSBジェネレータは 10.7MHz。 これに PLL回路からの信号をMIXします。この信号の関係を検討かな?

モノバンドRIGを3台並べて FC-26ラインで 21 24 28 MHz ってのも 見て楽しい? これぞ アマチュア無線!

まあ FC-26は もう買わないと思いますがね。

2025年(令和7年) 8月30日

コイルのコアが 固定されており 回せないと 周波数変更での調整ができません。

コイルを 巻きなおして交換するのは コイルの仕様がわからないので ハードルが高そう。

結果、今のコイルの固定しているワックスを 地道に除去してコアの調整ができるようにするしかなさそうです。

いうのは簡単ですが 実際は大変です。コアが割れやすいからです。

4個のコアが 動くようになるまで 半日も格闘。

なんとか 調整ができるまでになりました。写真は 初段(ゲート側)のコイルです。

コイルを基板から一旦外して作業したのが良かったかもしれません。

作業がしやすいです。

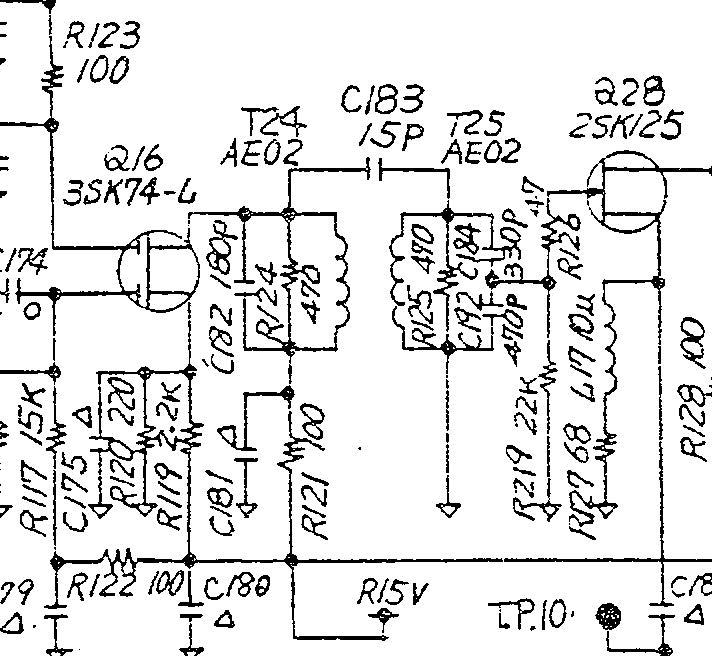

ドレーン側のコイルは シールドケースに印字されているパーツ番号が「AE02」で違いますね。

基板に戻して 調整します。

いきなり 終端型電力計の針が振れ 送信が確認できました。周波数が下がったせいか、パワーが出すぎます。抑え気味に調整。

| 周波数 | TP1[V] | TP1[V] |

|---|---|---|

| [MHz] | 初期 | 調整後 |

| 26.5 | 5.0 | 10.3 |

| 26.0 | 3.9 | 8.2 |

| 25.9 | 3.8 | 7.8 |

| 25.8 | 3.7 | 7.5 |

| 25.7 | 3.3 | 7.2 |

| 25.6 | 3.1 | 6.8 |

| 25.5 | 2.9 | 6.6 |

| 25.4 | 2.8 | 6.2 |

| 25.3 | 2.6 | 6.0 |

| 25.2 | 2.5 | 5.7 |

| 25.1 | 2.4 | 5.6 |

| 25.0 | 2.3 | 5.4 |

| 24.9 | 2.2 | 5.0 |

| 24.8 | 2.1 | 4.9 |

| 24.7 | 2.0 | 4.6 |

| 24.6 | 1.9 | 4.4 |

| 24.5 | 1.8 | 4.2 |

| 24.4 | 1.7 | 3.9 |

| 24.3 | 1.65 | 3.6 |

| 24.2 | 1.6 | 3.4 |

| 24.1 | 1.55 | 3.2 |

| 24.0 | UNLOCK | 3.0 |

FURUNO(フルノ) FC-26 漁船用 27MHz SSB トランシーバを アマチュア無線用(24MHz)に改造したい

4 周波数ROMを作る

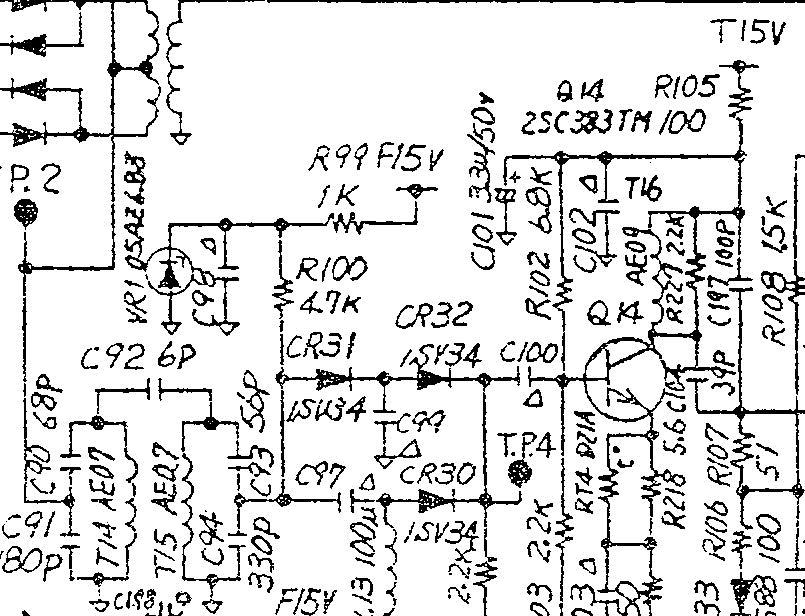

いままで H3Eで調整してたんですが J3Eにすると スピーカから ピー と 音が出てます。ん?

と 思ったんですが 勘違いでした。トーンが ONになってるだけでした。

2台の FC-26のうち 24MHzにしようとしているRIGですが 28MHzにしたものと ちょっと違い 送信ファイナルの基板と メイン基板の間にある BPF基板が ないことにきがつきました。

ファームウエアのROMもバージョンが一つ前です。

さて 周波数ROMについても 検討してみます。

このRIGですが 送信可能なのは A と Bバンド 受信のみが C D Eバンド で 1バンドあたり 40チャンネル ということになってますが 実際には すべてのバンドで 送信ができます。

ということは 5バンド × 40チャンネル = 200チャンネル設定ができるわけです。

24MHz帯は 24.890 ~ 24.990MHz です。100kHz幅です。ということは 0.5kHzステップで周波数ROMを作れば バンド内を 0.5kHz間隔で網羅できそうです。

Pchには FT8の周波数でも書き込もうかな。モードは SSB(J3E)。

夢が広がります。

周波数ROMを 作りソケットに装着。システムROMも オリジナルは バージョン3 だったんですが バージョン4のものに変更(意味はありません)

Pchを 24.915MHz J3E(SSB)に 変更。

Pchの モード(電波形式)をプリセットで J3E(SSB)に変更するには 周波数ROMの 0500h からの 周波数の次 0503h A0 を A3 に変更で できました。

A0の「A」は なにかを 調べるのを忘れました。もしかして 注意信号 のボタンの有効化 だったりして........

25wです。

T.GAIN とシルク印刷があるVRで 送信出力を 25W に あわせました。もっと出ますが スプリアスが増加するのでは? と

おもい 定格値としました。

どこから外したコイルかがわかるように 番号をマジックで書いておきました。

0.はじめに

今回は 古野電気製 漁船に搭載されていた 27MHz滞 SSB/AM 25Wのトランシーバで チャンネルは プリセットされているものです。

この無線機のプリセットを変更して 24MHz帯のアマチュア無線にQSYさせてみようというものです。各局が使っていない 自分だけ?の特別なRIGで

QSOしたら楽しそうではありませんか? 私たちは アマチュア無線技士 なので。(自己満足)

※電波法施工規則において「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」

ここの半田付けが外れていた

外れて落ちてきたQ9

ちょっと見ただけでは わかりません。

放熱器から基板をはずしてみて わかりました。

写真は はんだ付けをした後です。

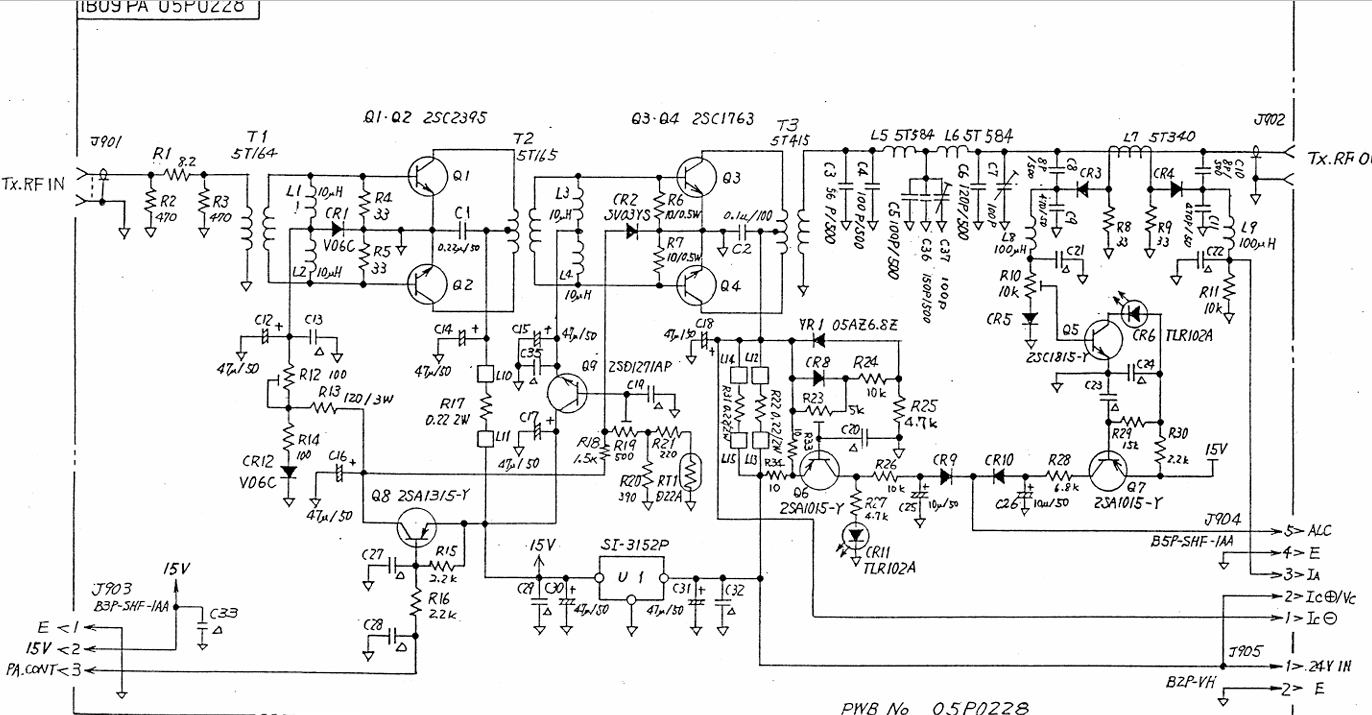

PA基板と回路図です。

まず 励振段のコレクタ電流をみるために R17の両端の電圧を測ってみます。問題無いようです。

つぎに 終段のコレクタ電流を R21でみてみると 全く電流が流れていないみたいです。ベースバイアスが 0 ということですね。これはいけません。

テスターで たどってみると CR2のアノード側には電圧が確認できる。CR2が不良?

などと考えながら 放熱器から基板を外してみたところ なんと! トランジスタ Q9 が 基板から ポロッと落ちた。Q9にハンダがついてない。というか ついてるんですが クラックが入っていたのでしょうか。

Q9(2SD1271)を はんだ付けして 基板を元通り組み立てて 再試験したところ 正常になりました。

5. これで完了のはずでしたが......

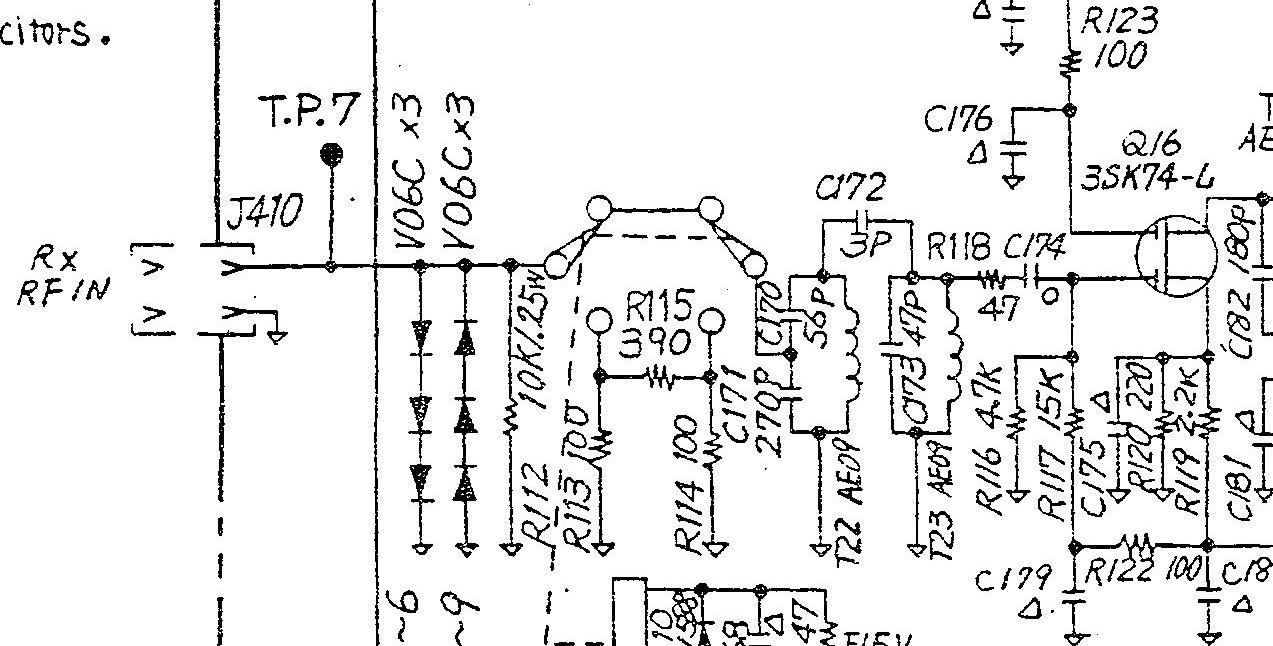

基板に戻して 調整をしました。コンデンサを追加したりせず、コアの調整だけで 24MHz帯でピークを確認できました。

24.80MHz と 24.99MHz で 調整しました。

コアが割れてしまったものがありましたが、手持ちのFCZコイル 21MHzのコアと入れ替えたところ 使えました。

(コイルのQがどうなったかはわかりませんが) 高周波増幅は 3SK74L 1段なんですね。

この T22 と T23 です。

回路図を見ると コイルの部品番号は 2つとも「AE09」ですが 共振コンデンサのつけ方が違うみたいです。外付けでコンデンサが基板上に見当たらないので内蔵してると思います。基板から外した時に マジックで 「T22」 のように書いておいてよかったみたいです。

初期状態では 24.9MHzは ロックはしますが 心配な感じです。

そこで VCOのコイルを右に回してコアが少し沈むようにまわして

24.9MHzで 5.0Vになるように調整した。

詳しくは書きませんが コアの調整は 専用のドライバを使うことは

いうまでもありませんね。

結果を 表にに示します。

24MHz帯のアマチュア無線の周波数 24.890~24.990MHz

なので 24.9MHzで 調整してみた。

これで たぶん PLLはLOCKするだろうと考えました。

シールドケースをつけると少々変わるかもしれません。

T22は たぶん こうなってる。

私たちが使う一般的なものは 3本足の

方に コイルが巻いてある(1次側)のが

多いと思うが 違いました

コアに高周波ワックスが塗られている

基板裏からも コアにアタックできる。

外してみた T22

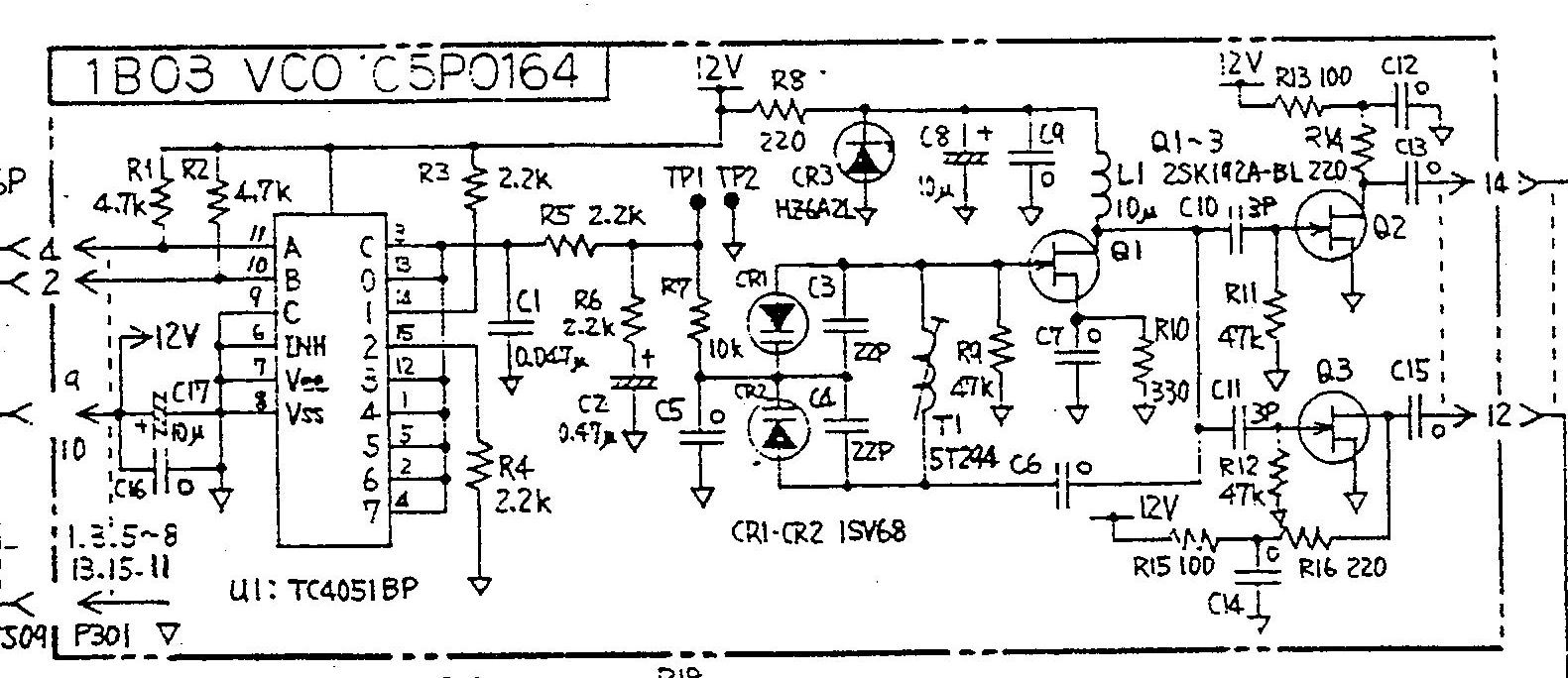

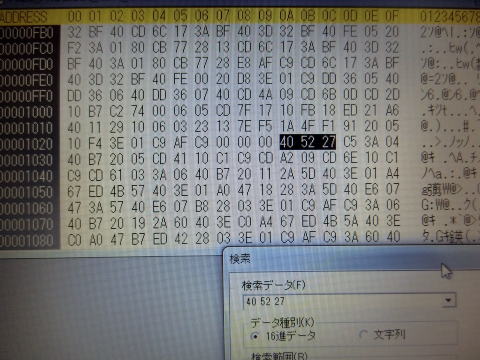

TP1が VCOのCONTROL電圧 かと 思います。測定した結果を示します。

TP2は GND。

VCOユニットを無線機に戻して テスターでVCO電圧を測定した

TP2

TP1

1.PLLのロック範囲の調整

初期状態のままでは、24MHz あたりまで来ると PLLのロックが不安定になります。

そこで、PLLの調整をしてみようと思います。

調整に当たって、調整用の周波数ROMを作って装着しておきます。設定した周波数は、下の表にある周波数です。

では、VCOを調整してみます。

初回掲載 2025年(令和7年)7月24日

更 新 2025年(令和7年)9月10日

これで 送信した信号をモニターしてみたところ 出力が50W超え なので 25Wの定格に押さえました。

パーツ交換などの新たな出費もなく 治りました。よかった。

この記事を書いているのは9月。ハイバンドは静かになりつつある季節。FT8の周波数は 信号が受信できます。

SSBでQSOできるのはいつになるかな?

初期状態では ほとんど出力出ませんでした。

やはり 調整が必要のようです。

と いうことは コイルのコアが 動くようにする必要があります。

ここまでで 24MHz帯のアマチュア無線周波数の受信はできるようです。

次のステップは 送信のテストです。

3.送信のテスト

ダミーロードをつないで 送信。別のRIGで 信号をモニターしてみました。

AM(H3E) SSB(J3E)ともに 変調があきらかにおかしいようです。

以前 体験した、ファイナルのアイドリング電流の調整をしなかったときの信号音に似ています。

そこで PA基板を点検することにしました。

24.8900MHz ~ 24.9895MHz まで 0.5kHzステップでプリセット。全200チャンネル J3E(SSB)で 送信できます。

スイッチの切り替えで H3E(AM)にもなります。

2.受信回路の調整(24MHz帯へQSY)

受信回路のコイルの同調周波数を 27MHzから 24.9MHzに移動させなければなりません。たぶん 受信回路など 広帯域に設計されてるんだと思います。

24MHzにQSYさせる場合、帯域は 100kHz程度しかありませんので 広帯域にする必要もないかも。受信だけ 27MHzをのこすなら広帯域にする必要があるかもしれませんね。

27MHz帯に思い入れは無いので。

周波数を下げるので コンデンサを並列に追加することになります。(コイルのQも考慮すると面倒な話になるので アマチュア的に.....)

そこで コイルをみてみると コイルのコアに高周波ワックスが塗ってあり コアを簡単には回せないようになってます。

これは ちょっと調整が大変になりそうです。

コアを回せないことはないですが 。

コイル T22を 基板から外して調べてみました。

このあたりの作業は、回路図があれば とても作業がスムースに進められるんですが。

アルミのシールドカバーを外した状態。

Lがありますね。

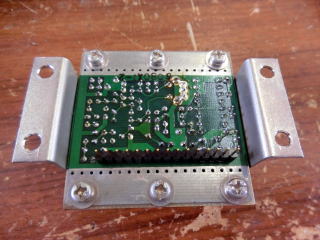

これがVCOユニット

底面から見た様子